いちごの育苗管理について

いちごの育苗管理について

1 育苗方法と出荷始め

いちごの育苗方法は様々です。親株から次々と出てくる子苗を使う点は、どんな育苗方法も共通していますが、販売戦略上、いつの時期から出荷するかによって、その育苗方法は違ってきます。

表1に育苗方法と出荷始めおよび花芽分化の条件との関係を示しました。

出荷始めは、花芽の分化時期が早いほど、早くなります。またそのためには、花芽分化を誘起するための条件を人為的に与えなくてはなりません。

最近、利用者が増えてきたウイルスフリーの実取り苗は、表1の無仮植育苗と同程度かそれよりも花芽分化は遅いため、出荷開始時期は年明け後になりがちです。

販売方法や実需者のニーズを踏まえて、育苗方法を選択することが大切です。

表1 育苗方法と花芽分化時期等の関係

2 炭そ病は雨よけ + 底面給水で防ぐ

炭そ病は土壌から感染するという固定観念から、「土壌消毒さえしておけば・・・」と安易に考えがちですが、それは間違いです。

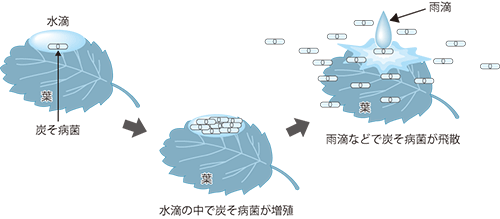

いちごの炭そ病菌は、オニノゲシやツユクサなどの雑草を中間寄主とし、雨粒等の水滴の飛散で伝播することがわかっています(図1)。ひとたびいちごの体に付着した炭そ病菌は、いちごの株上にできた水滴の中で増殖し、雨粒や頭上かん水の水滴によって、四方へと飛び散っていきます。2週間後には3メートル四方に飛散していたというデータもあるくらいです。

したがって、炭そ病の対策には、最低でも雨よけを、そのうえで、できればポット育苗を採用し、かん水は底面給水で行うことをお薦めします。

図1 炭そ病の増え方

3 萎黄病は早期発見、早期淘汰が要(かなめ)

萎黄病は新しく展開する複葉の大きさが、極端に異なるため(写真1)、比較的発見しやすい病気です。しかし注意してほしいのは、病原菌がランナーの中を移動して、子苗に感染していくということです。

写真1 萎黄病による新葉の奇形

したがって、親株に疑わしい複葉が認められた場合は、そこから出たランナーを通じて、先の子苗にまで感染している可能性があるということを忘れないでください。苗に余裕がある場合は、親株だけでなく、子苗も淘汰してください。

子苗を生かす場合は、親株からランナーを切り離し、その後の生育の中で、子苗の複葉に、奇形が認められないかどうかを、観察することが大切です。

4 うどんこ病は梅雨時期に感染

いちごのうどんこ病はいちごにしか感染しません。また、比較的、低温(25℃)で多湿の条件を好むため、例年、梅雨時期に感染します。暑さは苦手なので、盛夏期には一度、病徴がおさまりますが、本ぽに定植後、特に保温開始後にハウス内の湿度が高くなるため、再発します。したがって育苗期間中にしっかり防除し、病原菌をハウスに持ち込まないことが、本ぽでの発病を抑えるポイントとなります。

うどんこ病に感染した株は、写真2のように、葉がスプーン状になり、やがて白い粉状の病斑が観察できるようになります。病斑が見えなくても、葉が写真のようになり、遠くからでも目視できるようになったら、ほぼ間違いなくうどんこ病に感染しています。

うどんこ病の発病を助長する条件は梅雨のほかにもうひとつあります。それは、窒素過多です。ランナーをたくさん出させようと思って、親株に追肥をしてしまったばかりに、うどんこ病を出してしまったという例に、幾度となく出会いました。特に、当地域の主力品種であるとちおとめは、養水分を吸収する根の量が多いため、ちょっとした追肥でも、栄養過多になりやすく、その分、うどんこ病の発病頻度が高いのです。

写真2 うどんこ病に感染したイチゴ苗

したがって、親株への追肥は、葉色が濃い場合や、ランナー及び葉柄が赤くならないうちは行わないでください。

また過度の追肥は逆に根を痛め、チップバーン(葉先枯れ症状)の原因にもなりますので注意してください。

5 潜在感染株調査を受けたい方へ

育苗中の親株や子苗に炭そ病や萎黄病の菌が保菌されていないか心配な方、サンプルをお預かりしてから10日間ほど、お時間をいただきますが、潜在感染株調査を行いますので、東松山農林振興センター技術普及担当に、気軽にご相談ください。

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。