春野菜の作付け準備

春野菜の作付け準備

暦の上では春となり、野菜などの植え付けを考える時期になりました。

今年の栽培を成功させるためにも、播種作業で忙しくなる前に、畑の準備をしておきましょう。

1 畑の状況をあらためて考えましょう

(1)昨年の作況の振り返り

毎年同じように栽培しても、その年により作柄は異なります。昨年不出来だったところがあった場合には、何が原因か考えてみましょう。数年間同じような不作が続いている場合には、何か改善すべき点があるかもしれません。

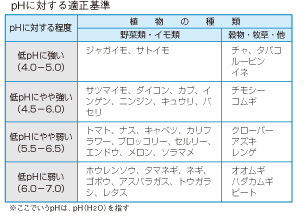

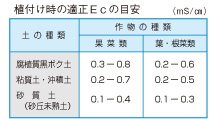

(2)土壌診断

畑に作物の少ない2月は土壌診断の適期です。土壌診断をすると見ただけではわからない土の状況を知ることができます。pHやEcを測るだけなら測定機器が市販されていますし、農林振興センターに依頼していただいてもそれほど時間はかかりません。また、JAでも各営農経済センターで年間計画により土壌分析を行っています。毎年1回定期的に調べてはいかがでしょうか。

|

|

(3)作付計画

同じ科の野菜を続けて栽培すると特定の病害虫が発生しやすくなります。キャベツ→だいこん→かぶのようにアブラナ科の野菜を続けたり、じゃがいも→ナス・トマトのようにナス科の野菜を続けて栽培していませんか?トウモロコシ→だいこん→いんげんのように科の異なる野菜で畑を利用するためには事前の計画が必要です。土壌診断の結果なども考慮しながら、大まかな年間利用計画を立てておきましょう。

(4)有機物の施用(土づくり)

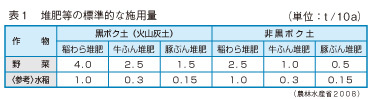

おいしい野菜を育てるためには、植物が健やかに育つ環境を整えることが大事です。土づくりは毎年継続することで効果が現れます。腐しょく質を含む完熟堆肥を継続して施用すると、土壌の物理性が改善し、根張りが良くなったり、保水性、保肥力が向上したり、微生物が増えて特定の病原菌が増加しにくくなったりします。

家畜ふん由来の堆きゅう肥を使う場合は、原料によって窒素成分量が高いものがありますので、過剰施肥にならないよう下表を参考に施用してください。

(5)水はけ

植物は根の周りに水が溜まることを嫌います。近年は集中豪雨の回数も多くなりましたから、畑まわりの勾配をあらためて確認し、必要な場合は溝を掘るなどの対策をとりましょう。数年に1度深耕すると畑の透水性が向上します。

2 播種・定植時にはひと工夫しましょう

(1)被覆資材 (トンネル・マルチ)の活用

トンネルやマルチは作期の拡大や凍霜害防止に役立ちます。

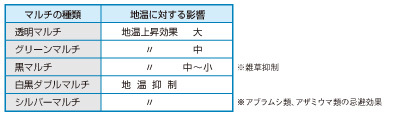

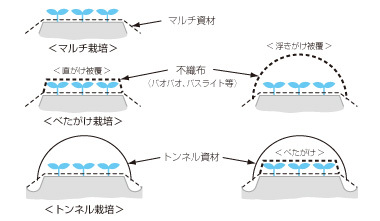

ア マルチ

地温の上昇、雑草防除、水分保持、肥料養分の流亡防止、土の跳ね上がりによる病害の発生防止に役立ちます。上手に張るポイントは、土壌水分がある無風の晴天日を選び、できるだけ気温の高い時間帯に、ベットを丁寧にならして土とマルチを密着させることです。

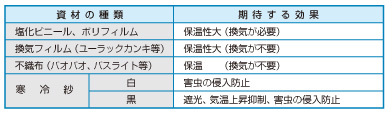

イ トンネル・べたがけ

保温による作期の拡大、風よけが目的で、その他の効果も期待できます。

トンネル被覆する場合は地表面水の蒸発が激しいのでマルチ栽培が必要です。

(2)殺虫剤(粒剤)の活用

3月の中下旬から害虫の発生が増えてきます。播種時や定植時に施用できる粒剤の殺虫剤は、長期間効果が持続するものが多く、効率的な防除につながります。使用の際には、農薬使用基準を必ず確認して適正に使用しましょう。

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。