水稲の中間管理 ~暑さとイネカメムシに負けない稲づくり~

水稲の中間管理 ~暑さとイネカメムシに負けない稲づくり~

東松山農林振興センター

令和7年6月24日気象庁発表の関東甲信地方3か月予報によると、7月~9月の平均気温が高い確率が60%、降水量は平年並の確率が40%です。

昨年は、夏季の高温による不稔や白未熟粒が多く見られ、イネカメムシによる不稔や斑点米の発生も問題になりました。

農林水産省が2月28日に公表した令和6年度の作況指数は埼玉県全体で97の「やや不良」でした。

今年の気象予報と昨年の作柄を踏まえて、次の1から3の栽培のポイントを参考に、収量や品質の確保に努めましょう。

1 水管理

★生育に必要な水分と、根の活力維持に必要な酸素を供給しましょう。

(1)中干し

中干しには、①過剰分げつの抑制、②土中への酸素供給、③ほ場のガス抜き、④根の健全化、⑤耐倒伏性の向上などの効果があります。

中干しは、おおよそ必要な分げつ数が確保されたら開始しましょう。期間は概ね1週間で、田面に小さな亀裂が入り、軽く足跡が付く程度とします。過度な中干しは根を傷め、養分吸収を阻害することになるので避けましょう。

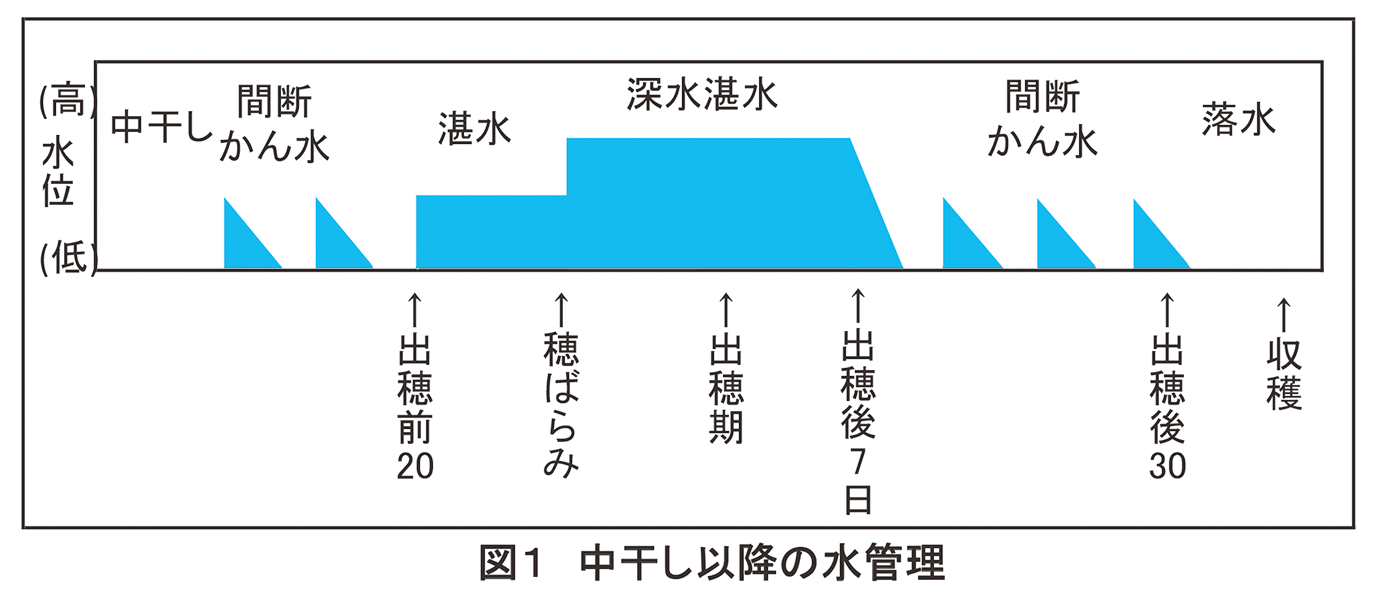

中干し後は、湛水と断水を3~4日で切り替える間断かん水を行います。

(2)出穂期前後

幼穂形成期からは稲が水を必要とする時期です。特に、出穂期の前後1週間は水を切らさないように深水管理(5~7㎝程度)を行いましょう。

(3)収穫まで

出穂後7日から30日までは、根の活性を保つために間断かん水を行いましょう。土壌にひびが入らないよう過度な乾燥に注意しましょう。

また、早期落水は白未熟粒や胴割米の発生を助長するため避けましょう。

2 穂肥施用

★収量の確保や白未熟粒等による品質低下を防ぐために、穂肥を施用して、適正な栄養状態を維持しましょう。

登熟期に著しい高温に遭遇すると、高温に強い「彩のきずな」でも不稔籾や白未熟粒が発生します。

適切な時期に穂肥を施用することで、籾数を増やし、稔実歩合を向上させ、収量や品質を高めましょう。

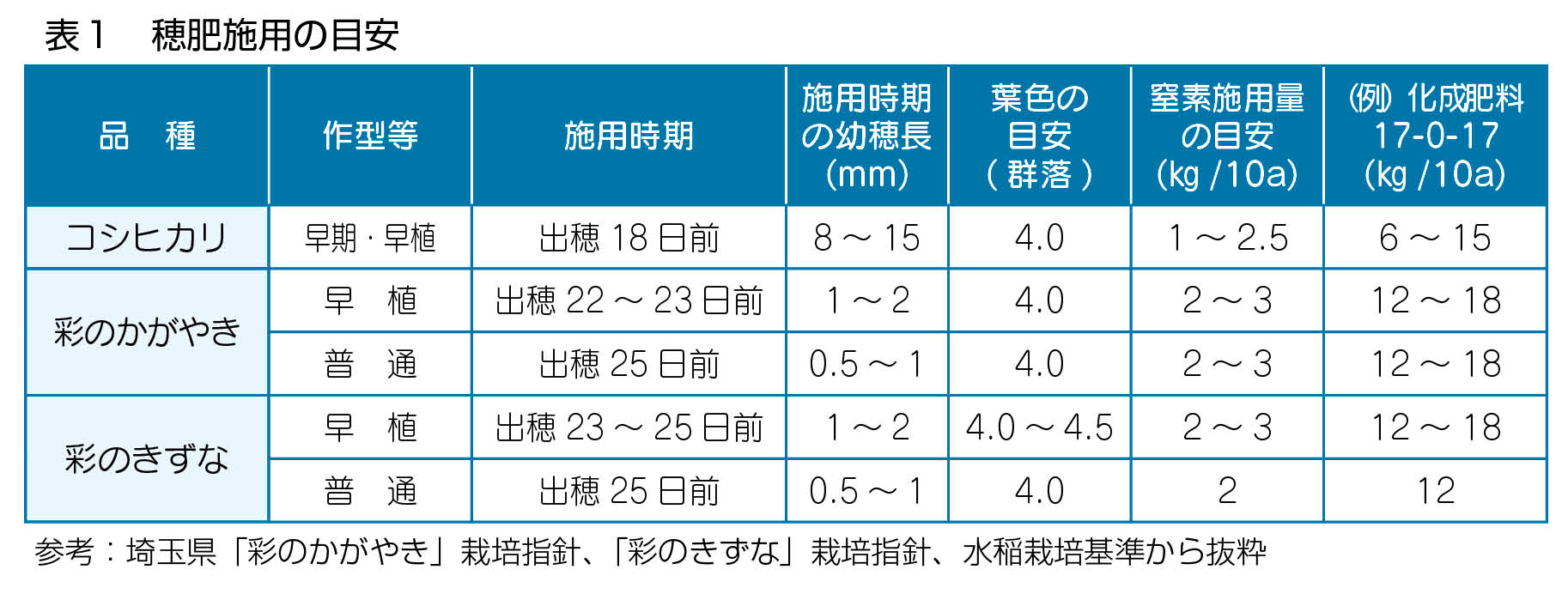

穂肥の施用時期と施用量を判断するためには、幼穂の長さと葉色を測定します(表1)。葉色が濃い場合は穂肥を5日程度遅らせて葉色を確認し、目安以下であれば、3割程度減らして穂肥を施用します。

基肥一発肥料を施用した場合でも、高温が続くと、想定よりも早く肥料分が溶出し、不足する可能性があります。穂肥施用時期に、葉色が基準を下回った場合は、基肥+穂肥体系と同様に穂肥を行いましょう。

埼玉中央農協が管内に16ヶ所の展示ほを設置し、穂肥施用の目安になる看板を設置するので参考にしてください。展示ほの場所は、各営農経済センター及び各支店窓口に確認してください。

3 イネカメムシの防除

★不稔籾や斑点米を発生させるイネカメムシの対策をして、品質や収量を向上させましょう。

県病害虫防除所による越冬状況調査の結果、調査地点のうち半数以上の場所で越冬していることが確認され、今年度も本虫の多発生が懸念されます。

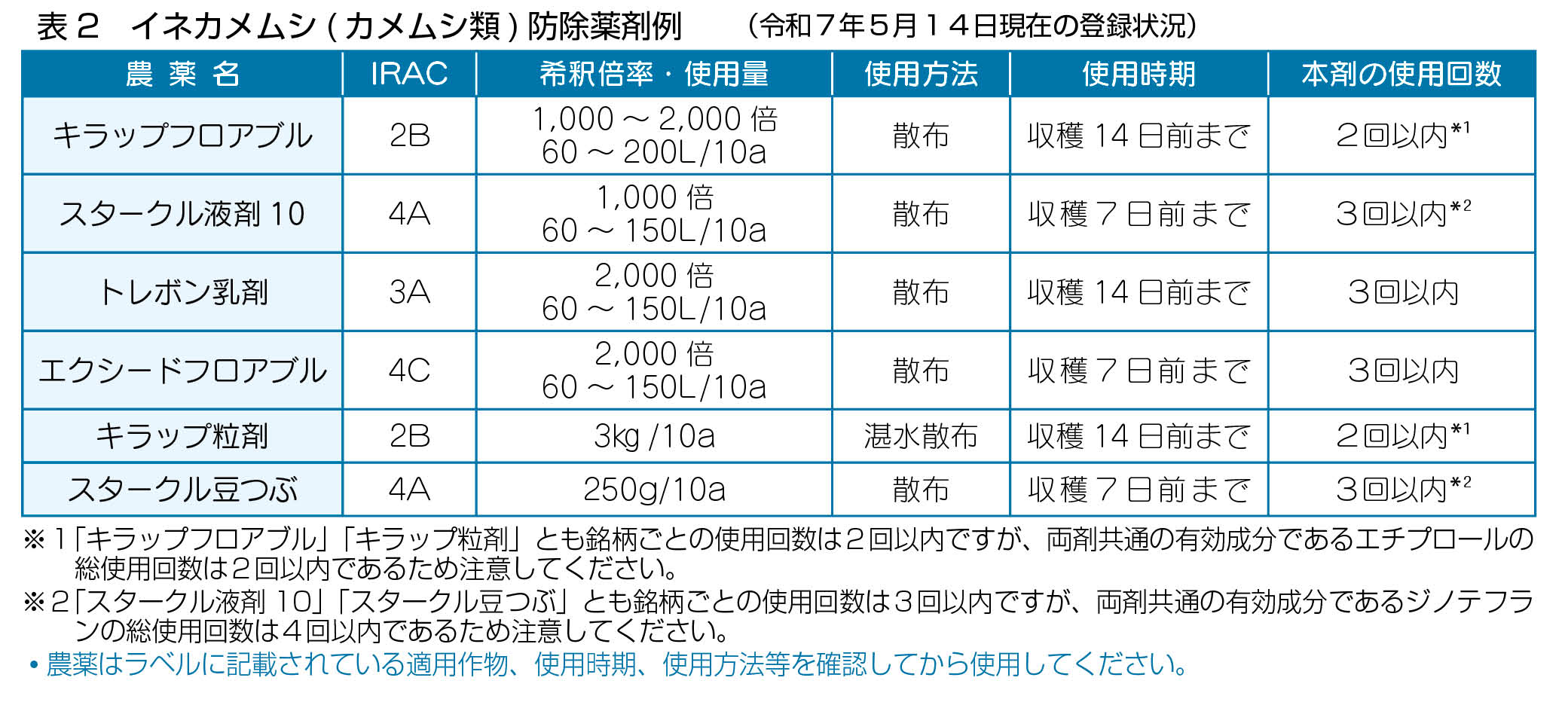

本虫は、6月下旬頃から水田に飛来し、穂を加害します。ほ場での発生状況を観察し、発生が確認された場合は、出穂期から穂揃い期に1回目の薬剤散布、出穂期の8~14日後に2回目の薬剤散布を行いましょう。粒剤や豆つぶ剤の場合は薬効が出るまで時間がかかるので、1週間程度早く散布しましょう。

農薬を複数回散布する場合はIRACの異なる薬剤を使用しましょう。

農薬を使用する際には、必ず使用農薬のラベルを確認して適正に使用するとともに、周辺への飛散防止にも注意してください。

収穫後は、虫の生育場所を残さないため、速やかに耕うんしましょう。

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。