田植前後の管理とイネカメムシ防除について

田植前後の管理とイネカメムシ防除について

関東甲信地方の3か月予報(令和7年3月25日)によると、5月、6月の気温は高く、降水量はやや多い見込みです。田植え前後の時期の急激な気象の変化や、次の事柄に気を付けて管理しましょう。また、昨年猛威を振るったイネカメムシが暖冬で数多く越冬しているようです。イネ科雑草を減らし、イネの出穂する時期に広域で一斉に防除しましょう。

1 緑化期以降の管理

播種から7~10日程度経過し、苗に光を当てて光合成を始めさせる緑化期に、急な強い光や温度変化は白化現象を引き起こしますので、必ず寒冷紗をかけましょう。

かん水は土の表面が乾いてから行い、夜は15℃以下にならないように管理しましょう。

硬化期以降、昼間20~25℃、夜間10~15℃となるように管理し、田植後すぐに活着して根張りがよくなる、健苗づくりに努めましょう。

特に、ハウスやトンネルでは多湿と高温に注意し、こまめに換気してください。

苗立枯病やムレ苗は、症状が軽微な場合は、田植をすることによって回復することがあるので、田植が可能な場合はすみやかに行ってください。

育苗期間が長く(1ヶ月以上)、苗の色が全体的に黄色っぽくなった場合は、肥切れの可能性があります。その際は、苗箱1枚あたり窒素成分で0・5g(硫安の場合は約2・5g)を0・5リットルの水に溶かして灌水します。

2 田植え前後のポイント

田植前の耕うんは、深さ15㎝を目標に、田面や耕盤が凸凹にならないように丁寧に行いましょう。根張りが良くなるので高温対策につながります。

代かきの均平が不良だと、生育ムラの原因になるだけでなく、雑草が多発する原因となります。代かき後、2~5日は水を張ったままとし、その後、移植しましょう。

移植時の植え付け株数は、坪当たり60~50株(30cm×18~22cm)が収量・品質面で安定しています。

植え付け本数は、2~4本、植え付けの深さは2~3cmを目安としてください。

移植後は活着するまで5~10cm程度の深水管理を行いましょう。活着したら2~3cmの浅水管理としましょう。(彩のきずなは分けつを抑えるため、深水にする場合があります。)

3 箱施用剤による病害虫防除

移植前に専用の薬剤を育苗箱に施用することで、病害虫を抑える効果があります。長い残効性に優れていることに加え、幅広い時期での処理が可能なため、薬剤散布の省力化にもつながります。

4 雑草防除

雑草の種は水があれば活動し始め、気温が高い日が続くと急激に生長し、収量へ影響を与えます。また、イネ科雑草がカメムシを引き寄せるので品質の低下が危惧されます。

防除においては、ほ場内で最も生育が進んでいる雑草を基準に、防除適期を逃さないようにしましょう。

効果を高める工夫として、ほ場を均平に整えるほか、除草剤の施用後は湛水維持により田面を露出させないようにしましょう。

除草剤の散布後は、ほ場の水の出入りを止め、湛水状態とし、散布後3~4日間は湛水状態を維持し、散布後7日間は落水・かけ流しを行わないよう管理してください。

5 イネカメムシの防除

イネカメムシは、7月上旬から越冬した成虫が出穂する水田やイネ科雑草に飛んできます。

そこで栄養をつけて増殖し、後から出穂する稲を加害します。

●イネ科雑草対策

・畦畔や本田の除草(畦畔の出穂前後2週間は行わない)・遊休農地等の雑草対策。

●薬剤散布

・出穂期(不稔対策)、穂揃い期から7~10日後(斑点米対策)に薬剤防除をしましょう。

薬剤防除をする場合、広域で一斉に行うと効果的です。地域で同じ品種、同じ田植え時期に揃えられると広域防除しやすくなります。また、防除方法は、無人ヘリ、ドローンのほか、ブームスプレイヤーや、粒剤等の散布と、生産者にあった方法があります。粒剤は殺虫効果が出るまで数日かかるので、少し早めに散布してください。

いちご育苗期の管理

いちご苗の生育の良否は、定植後の初期生育や収量に影響を及ぼすことから、苗づくりは重要です。また昨年は、育苗期後半の高温の影響を受けて頂花房の花芽分化が遅れたため、例年より出荷開始時期に遅れが見られました。

次の内容を参考に、育苗環境や管理作業を確認して、健全な苗の確保に努めましょう。

目標とする苗

〇病害の感染・害虫の寄生のない苗

〇生育が良好な苗(草勢や根張りが良く根の褐変がない)

〇クラウン径が太く、花芽分化の揃いが良い苗

1 育苗環境のチェック

炭疽病や萎黄病は、かん水や雨による水はね・泥はねで周囲に伝染します。病気にかかりにくい育苗環境を整えましょう。雑草は病害虫の棲み処になるため管理しましょう。

(1)雨よけ(苗に雨が直接あたるのを防止)

(2)ベンチの上で苗を管理(地面からの水はね・泥はね防止)

(3)ハウス内・周囲の除草や防草シートの敷設(病害虫の棲み処を減らす)

2 栽培管理のポイント

(1)親株の管理

・ランナーの伸長開始時期は、親株定植後一か月以降とし、親株を育成しましょう。

・1芽(べにたまは1~2芽)で管理し、花房を見つけたら早めに除去しましょう。

・クラウンが露出したら、土寄せや培土をして、発根を促しましょう。

(2)かん水

・手かん水又はかん水チューブを利用して、葉を濡らさないように工夫しましょう。

・夕方など、乾きにくい時間帯のかん水は避けましょう。

・培土に適した湿り具合にするよう努め、過乾燥にしないようにしましょう。培土の表面に苔や藻が発生している場合は過湿になっていないか注意しましょう。

(3)施肥

親株は肥料切れを起こさないように、葉色や草勢を見ながら適宜追肥を行いましょう。

(4)子苗のポット受け

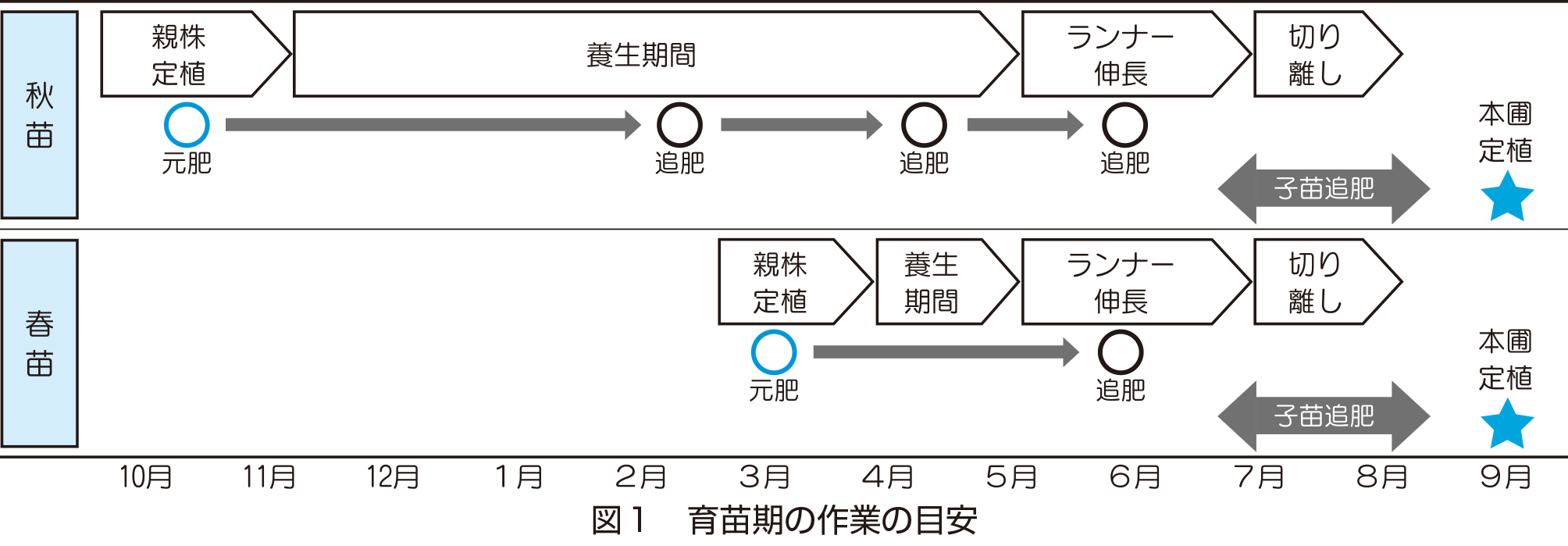

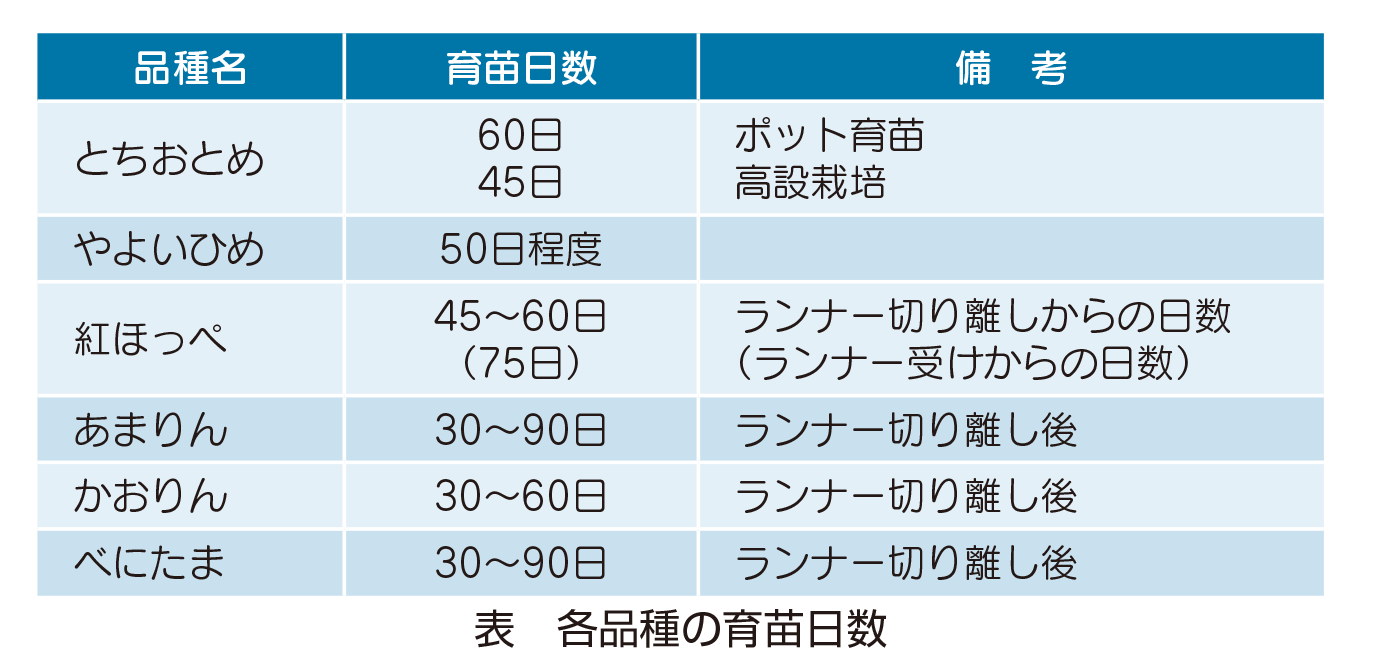

・ポット育苗では、育苗日数が短い場合やポットのサイズが小さい場合にクラウン径が細くなります。反対に、育苗日数が長すぎると根詰まりを起こし老化苗となります。育苗期の作業の目安(図1)や各品種の育苗日数(表)を参考に、ポットの大きさや定植時期を考慮して、子苗をポットに受ける時期を決めましょう。

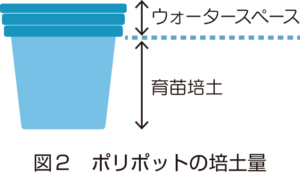

・ポットに適した培土量を入れ、ウォータースペースを確保しましょう(図2)

3 病害虫防除

本ぽに病害虫を「持ち込まない」ために育苗期の防除を徹底しましょう。

(1)炭疽病・萎黄病

高温・多湿条件で伝染しやすいため風通しよく管理しましょう。

炭疽病は20℃を超えると増加します。気温を見ながら農薬(予防剤)散布を開始し、10日間隔で病原菌への作用が異なる薬剤をローテーション散布しましょう。

発病が疑われる株とその周囲の株は速やかに除去し、ほ場外に持ち出すか肥料袋等に密封して処分してください。

(2)うどんこ病

胞子の発芽適温は17~20℃前後のため夏の高温期には減少しますが、気温の低下とともに増加します。最初は葉裏に発生しやすいため、葉裏にもよくかかるよう予防散布を行いましょう。定期的に葉かきを行い、感染葉を除去しましょう。

(3)ハダニ類

ハダニ類は葉裏に生息するため、葉裏や葉柄にもよくかかるように丁寧に農薬散布しましょう。

4 高温対策

いちごの生育適温(地上部)は18~25℃です。昼間の気温が高くならないようにしましょう。

(1)ハウス内の換気

天窓・側窓、妻面等の開口部を通じて内気を外部へ排気

(2)遮光・遮熱資材

光や熱を遮断して温度上昇を抑制

(3)気化潜熱利用

気化熱を利用した細霧冷房(ミスト散水)等により気温を低下

【注釈】

掲載している農薬の使い方(農薬使用基準)は、農林水産省が公開している記事掲載時点での農薬登録情報等と基に作成しました。

農薬使用の際は、下記に注意してください。

- 登録内容に変更がないか、必ず最新情報を確認する。

- 使用の際は、ラベルの注意事項を必ず確認し、適切に使用する。

- 農薬使用基準は、農薬取締法に基づき、作物ごとに該当する農薬の使用方法、使用時期、回数などについて使用者が守るべき基準です。

また、同一成分を含有する農薬を併用する場合は、成分の総使用回数に従う。